Der Umbau West-Berlins zur autogerechten Stadt hatte seinen Ursprung lange vor dem Mauerbau. Amerikanische Verkehrskonzepte und wirtschaftlicher Aufschwung prägten eine neue Stadtstruktur, die im Westteil Berlins sehr viel stärker als in anderen europäischen Metropolen umgesetzt wurde. Die US-Autolobby schaltete dabei gezielt den öffentlichen Nahverkehr aus, um das Auto alternativlos zu machen – ein Plan, der erst in den USA und dann in Europa Schule machte.

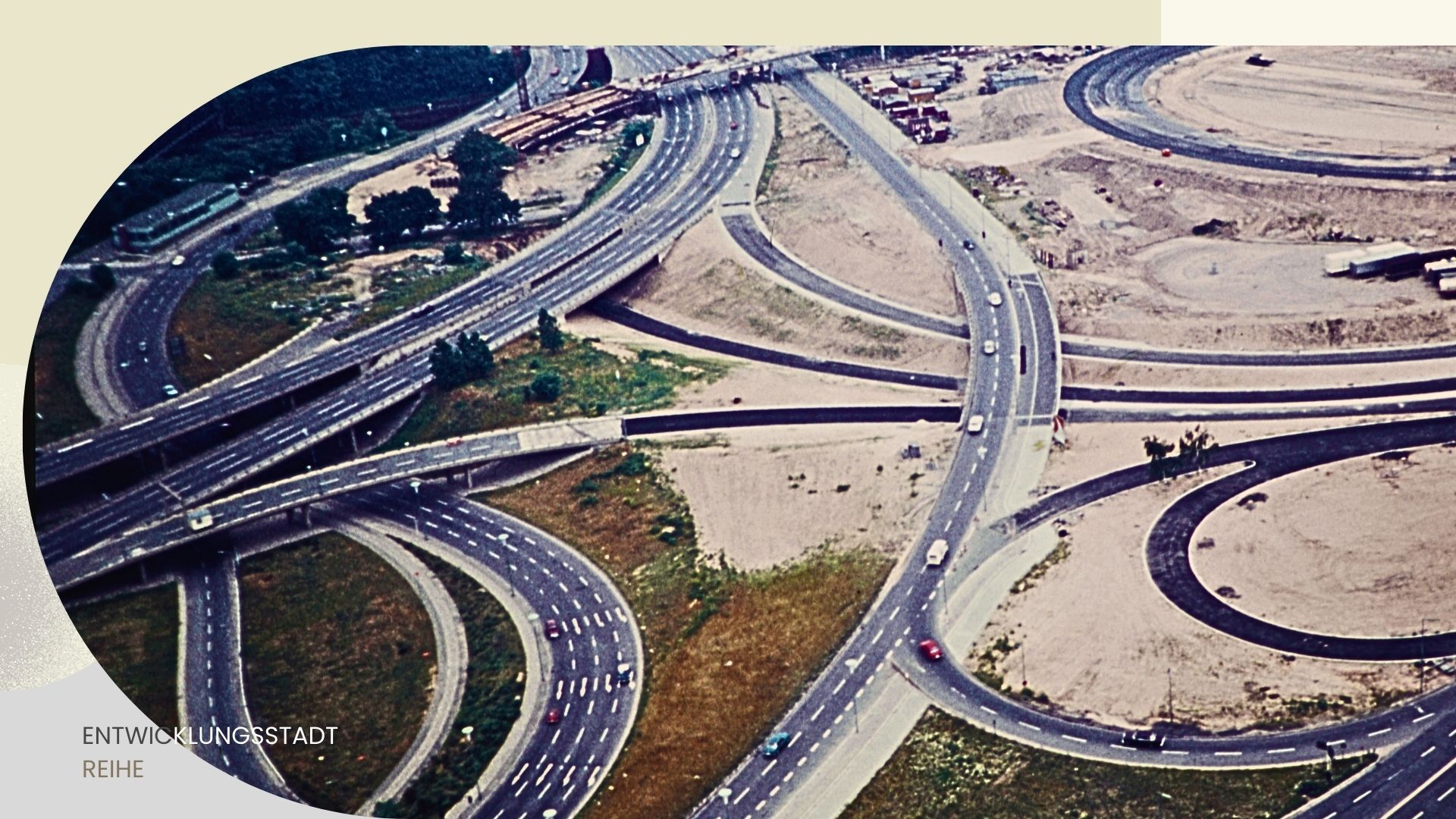

Hinter dem Umbau West-Berlins zur autogerechten Stadt stand nicht nur Fortschrittsglaube – sondern knallharte Interessen. Die Autolobby nutzte das Vakuum der Nachkriegszeit, um ein ganz neues Stadtmodell durchzusetzen. / © Foto: IMAGO / serienlicht

© Foto Titelbild: IMAGO / serienlicht

Artikelreihe: Abschied von der autogerechten Stadt – Realität oder Utopie?

von Wolfgang Leffler

Teil 5 – Stadtplanung im Dienste der Autolobby: West-Berlins Neuerfindung nach dem Krieg

Hier seht Ihr alle vorherigen Teile der Reihe * Hier könnt Ihr alle PLUS-Artikelreihen einsehen

Der Umbau West-Berlins zu einem autogerechten Verkehrssystem begann im Prinzip mit der Teilung der Stadt – und noch verschärfter Anfang der 60er Jahre, nach dem Mauerbau im August 1961. Aber nur diese Zeitspanne ins Visier zu nehmen, käme als Betrachtungszeitraum und angesichts der sich vorher abzeichnenden Entwicklung zu kurz.

Hans Bernhard Reichow sah die Zunahme des Automobilverkehrs voraus

Als Hans Bernhard Reichow 1959 sein Buch von der „Autogerechten Stadt“ veröffentlichte, hatte sich der Handlungsdruck in der unmittelbaren Nachkriegszeit – hauptsächlich in den westlichen Gesellschaften – bereits stark verändert. Trotz der Zerstörungen im Krieg und der bei den Menschen hinterbliebenen Traumata hatte sich im ersten Nachkriegsjahrzehnt die Automobilität bereits so stark entwickelt, dass man „automobile Subjekte“ quasi voraussetzte.

Stadtplaner wie Reichow mussten zu dieser Zeit bereits aus ihrer Abwehrhaltung heraus gegen den „Verkehrstod“ der Städte Argumente liefern. Er sah eine globale Unvermeidlichkeit des automobilen Stadtverkehrs voraus, mit der damit einhergehenden existenziellen Bedeutung von „Verkehrslösungen in einer motorisierten Welt“. Insgesamt warf man Reichow vor, dass er zu hartnäckig an der Vorstellung festhielt, dass die US-amerikanische Dominanz in der Städteplanung der Bundesrepublik und Europas zu großen Einfluss gehabt hätte. In manchen europäischen Metropolen traf das zu, in manch anderen wiederum nicht.

West-Berlin: Dominanz der US-amerikanischen Verkehrsplanung

Der Einfluss der US-amerikanischen Dominanz bei der Verkehrsstraßenplanung in West-Berlin in den 1950er und 1960er Jahren war deutlich spürbar und orientierte sich in starkem Maße am Vorbild von Los Angeles, der ersten Städtepartnerschaft Berlins. Aber woher kam eigentlich diese rasante Entwicklung zu mehr Automobilität, gerade im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende in Europa? Um das zu verstehen, müssen wir noch einen Schritt zurück – und über den Atlantik in die Vereinigten Staaten vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

In den USA waren im Bundesstaat New York im Jahr 1930 bereits zwei Millionen Autos zugelassen. Zu den fahrenden Autos kamen die Fahrzeuge hinzu, die von ihren Besitzern auf der Straße abgestellt wurden. Der Triumph des Automobils ist so groß, dass seine Befürworter vor einer neuen Herausforderung stehen: Zu viele Autos auf den Straßen sind ein Problem!

Verkehrsstaus und Chaos in den Metropolen der USA – Radikale Autolobby

Die amerikanischen Straßenbahnen leiden unter dem aufkommenden Chaos und beginnen eine PR-Offensive: „Eine moderne Straßenbahn mit ihrer großen Kapazität transportiert täglich genug Verkehrsteilnehmer, um hunderte Autos in überfüllten Innenstädten zu entlasten.“

Die Antwort der Autolobby ist radikal! General Motors, Rockefeller, Standard Oil und der Reifenhersteller Firestone schließen sich heimlich zusammen, um die Straßenbahngesellschaften in etwa 30 amerikanischen Städten aufzukaufen und sie nach und nach stillzulegen. Und so verschwindet die Straßenbahn von den amerikanischen Straßen – nachdem bereits vorher in Paris 122 Linien mit täglich zwei Millionen Fahrgästen komplett abgebaut worden waren.

Die Autoindustrie kaufte Straßenbahn-Gesellschaften auf – und ließ die Trams aus den Städten verschwinden

Dasselbe passiert in Marseille, etwas später in Berlin und in fast allen europäischen Großstädten. Aber die Autolobby in den USA plante bereits den nächsten Coup. Miller McClintock war der erste Doktor der Verkehrswissenschaft in der Geschichte. In seiner Doktorarbeit in Verkehrsplanung behauptete er, Autos seien die schlimmste Bedrohung der Menschheit. Dann ließ er sich von der Autolobby anheuern, um das Stauproblem endgültig zu lösen. Sein Vorschlag: In den Städten Autobahnen bauen!

Auf der Weltausstellung 1939 in New York stellte General Motors in einer monumentalen Inszenierung seine Stadt der Zukunft vor. In einem Werbeslogan wurde das so umschrieben: „Hier in der Stadt von 1960 kann sich der Mensch seine Träume erfüllen. Ein Ort für ein erfüllteres und reicheres Leben, unser Erbe aus Wissenschaft und Forschung für die Welt von morgen.“

Autobahnen für die Stadt von morgen: Miller McClintocks fragwürdiger Seitenwechsel

McClintocks Modell gewöhnte die Betrachter an eine unausweichliche Zukunft – die neuen Verkehrswege, die er sich ausgedacht hatte, waren nicht nur eine Antwort auf die Verkehrsstaus der 1930er-Jahre, sie nahmen das stetige Wachstum des Automarktes vorweg: eine Art selbst erfüllende Prophezeiung. Los Angeles war die erste Stadt, die nach diesem Modell aufgebaut wurde – die meisten US-Metropolen folgten.

Miller McClintocks Vision war ein Vorbild für die späteren 14-spurigen kalifornischen Highways, die Hochstraßen, die Autobahnkreuze mit erst drei, vier, dann fünf Ebenen, für den Umbau der Städte und die Verbreiterung ihrer Straßen.

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg: Das Auto versprach einen Neuanfang

Aber zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Europa, nach Deutschland und in die 50er und 60er Jahre in West-Berlin. Der allmähliche Wirtschaftsaufschwung in Deutschland nach der Schande des Nationalsozialismus brachte das Versprechen eines wiederzuerlangenden Fortschritts mit sich. Das Auto versprach einen Neuanfang. Der Pariser Autosalon 1946 zog 800.000 Besucher an. Sie bewunderten Modelle, die sich noch niemand leisten konnte.

Wie in den USA wurde auch in Europa das Automobil zu einem der wichtigsten Alltagsgegenstände. Es war das Herzstück eines Lebensstils – des „American Way of Life“. Er vermittelte das Bild der Menschheit in Vollendung. In den USA wurde kein Auto zu haben zu einem Zeichen gesellschaftlichen Abstiegs. Der amerikanische Lebensstil war ein Vorbild, das verspottet, aber auch beneidet wurde.

West-Berlin ging mit der autogerechten Stadtplanung am weitesten

Und diese Entwicklung schwappte nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs – und unter der Voraussetzung des von den Amerikanern verabschiedeten Marshallplans für den Wiederaufbau – natürlich auch über den Atlantik nach Europa. In den USA hatte das von Ford produzierte Modell T bereits in der Zeit zwischen den Weltkriegen als erstes Massenautomobil seinen Siegeszug angetreten. Europa, mit den französischen, italienischen, englischen und deutschen Autobauern – speziell mit dem Volkswagen – versuchte nach und nach, der amerikanischen Dominanz Paroli zu bieten.

In den nach dem Krieg zerstörten Städten und auch Landschaften erkannten viele Politiker und Stadtplaner die Chance, speziell durch die Ruinenfelder der Innenstädte neue und breite, autogerechte Verkehrsschneisen zu schlagen. Und Berlin, speziell der Westteil der Stadt, ging bei diesen Planungen am weitesten und plante nach dem Vorbild von Los Angeles ein Stadtautobahnsystem. Und so erfolgte in West-Berlin bereits Mitte der 1950er-Jahre die systematische Vorbereitung eines niveaufreien Straßennetzes für die Innenstadt – ohne dabei allerdings den ÖPNV mit einzubeziehen.

Ab Ende der 1950er Jahre wurde in West-Berlin eine neue, überdimensionierte Stadtautobahn geplant – ohne Einbeziehung des ÖPNV

Fachleute aus den zuständigen Senatsfachabteilungen unternahmen Ende der 1950er-Jahre Dienstreisen in die USA – nach Los Angeles, Detroit und Boston –, die zu der Erkenntnis führten, dass die Straßenplanung nach ingenieurmäßigen Berechnungen auf Grundlage empirischer Daten zu erfolgen habe. Die Übernahme dieser US-amerikanischen Planungsgrundsätze führte letztendlich – und folgerichtig – zu großen Überdimensionierungen.

Im Westteil der Stadt wurden die Neuplanungen im Flächennutzungsplan von 1965 zusammengefasst, wobei die bereits in den vorherigen Jahrzehnten geplanten Straßenverläufe von 1910, aus den 1920er- und 1930er-Jahren sowie die Mehrzahl der Planungen nach dem Zweiten Weltkrieg gebündelt berücksichtigt wurden.

Autobahnen in West-Berlin: Rapide Zunahme des motorisierten Verkehrs

Dabei betraf eine Vielzahl von Maßnahmen in den 50er- und 60er-Jahren den Ausbau des Hauptstraßenverkehrsnetzes mit der Erschließung neu gebauter Wohngebiete, der Trabantenstädte und dem Ausbau von Altsiedlungsstraßen. Die Länge der Stadtstraßen stieg ab 1965 innerhalb von zwei Jahren von circa 2.700 auf 2.850 Kilometer an. Ursprünglich war vorgesehen, ein Raster von übergeordneten Hauptverkehrsstraßen und sogenannten Schnellverkehrsstraßen zu entwickeln, das in einen Strahlenkranz radialer Ausfallstraßen in den Außenbezirken übergehen sollte.

Dabei sollten nach damaligen Planungen die Schnellverkehrsstraßen – als breit ausgebaute und im Gelände liegende Hauptverkehrsstraßen – mit niveaugleichen Kreuzungen angelegt werden. Die rapide Zunahme des motorisierten Verkehrs in der Bundesrepublik am Anfang der 1950er-Jahre veränderte den ursprünglichen Planungsansatz von einem Kfz pro zehn Einwohner auf ein Kfz pro 4,5 Einwohner.

Ab 1956: Baubeginn für das West-Berliner Autobahnnetz

Mit dem Bau des Autobahnnetzes auf West-Berliner Gebiet wurde 1956 begonnen. Bereits 1958 konnte der erste Bauabschnitt des Stadtrings A 100 von Halensee zum Hohenzollerndamm dem Verkehr übergeben werden. Bis 1960 erfolgte die Fertigstellung des Stadtrings nach Süden bis zur Mecklenburgischen Straße. Der Autobahnbau Richtung Norden begann 1957 zwischen Halensee und Jakob-Kaiser-Platz. Die beiden Richtungsfahrbahnen wurden nacheinander fertiggestellt: die Nord-Süd-Richtung 1962 und die Süd-Nord-Richtung 1963.

Und so ging es weiter mit dem Abzweig Zehlendorf, der A 103, von der Schlossstraße in Steglitz zum Sachsendamm in Schöneberg, die 1963 fertiggestellt wurde. Der Anschluss der Avus (A 115) erfolgte 1971. Weitere Bauabschnitte innerhalb West-Berlins wurden zwischen 1974 und 1978 fertiggestellt (z. B. Innsbrucker Platz inklusive Tunnel). 1979 konnten die letzten Abschnitte Richtung Norden und bis zum Flughafen Tegel dem Verkehr übergeben werden. Zwischen 1983 und 1987 wurden die letzten Bauabschnitte von der Holzhauser Straße zur Schulzendorfer Straße fertiggestellt.

1985: 15 Prozent der Gesamtfahrleistung in West-Berlin entfiel auf die Stadtautobahn

Die Bedeutung der Stadtautobahn im Westteil der Stadt sah im Jahr 1985 so aus, dass 15 Prozent der Gesamtfahrleistung pro Jahr auf die Autobahn entfielen – bei einem relativ geringen Streckenanteil von nur 1,5 Prozent. Der Anteil der Unfälle auf der Stadtautobahn lag dabei mit nur 20 bis 25 Prozent deutlich unter dem auf Stadtstraßen mit vergleichbarer Verkehrsleistung.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, können Autobahnen in der Stadt – wegen des niveaufreien Ausbaus, des besseren Verkehrsablaufs und der strikten Trennung von Fußgänger- und Radfahrerverkehr – als sichere Straßen angesehen werden. Die CO₂-Emissionen blieben dabei vorerst unberücksichtigt, und rückten erst sehr viel später in den Fokus der Stadtplaner.

Fortsetzung folgt…

Mit enormem Einfluss und aggressiven Methoden zwang die Autolobby dem urbanen Raum ihre Vision auf – mit Folgen bis heute. In West-Berlin zeigt sich, wie stark Politik und Planung den Interessen einzelner Industrien folgten. / © Foto: IMAGO / serienlicht

Zwischen Trümmerfeldern und Autobahnträumen: West-Berlin wurde seit den 1950er Jahren nach amerikanischem Vorbild zur Stadt für das Auto gemacht. / © Foto: IMAGO / serienlicht

Hier könnt Ihr alle PLUS-Artikelreihen einsehen

Quellen: Straßen- und Brückenbau in Berlin 1945 bis 2000, Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen, Köln 2008, Heft 22, Immer modern, Wasmuth Verlag, AIV Berlin u. Brandenburg, Band 2, Wikipedia, Deutsches Architektur Forum, Bauwelt, BauNetz