Von der „Steinwüste“ zur grünen Stadtoase – die Neugestaltung des Lustgartens war in den 1990er Jahren ein hart erkämpfter Kompromiss. Nach gescheiterten Entwürfen, die das NS-Pflaster erhalten wollten, setzte sich schließlich der zweitplatzierte Plan durch und ließ den historischen Platz neu erblühen. Dafür hob der Berliner Senat 1997 den Denkmalschutz auf.

Bis zur Zerstörung des Berliner Schlosses verband der Lustgarten das Alte Museum und den Dom. Schinkel gestaltete ihn 1828–1829 neu, um trotz der unregelmäßigen Anordnung der Gebäude eine harmonische Beziehung zwischen Museum, Dom und Schloss herzustellen. / © Foto: Wikimedia Commons, Lukas Beck, CC BY-SA 4.0

© Foto Titelbild: IMAGO, Werner Otto

Die Neugestaltung des Gendarmenmarkts hat in Berlin eine Debatte ausgelöst. Für 21 Millionen Euro wurde der Platz umfassend umgestaltet, wobei Kritiker vor allem die großflächige Versiegelung bemängeln. Optisch wirkt er, als wäre er in einen Zustand vor der NS-Zeit zurückversetzt worden, tatsächlich sollen sich jedoch viele Elemente an Großprojekten der DDR orientieren. Eine Kombination aus Pflaster- und Plattenbelägen soll das historische Raster bewahren.

Dabei war der Gendarmenmarkt nicht immer ein weitgehend baumloser Platz. Historische Aufnahmen aus den 1930er-Jahren zeigen eine Anlage mit großzügigen Grünflächen, Sträuchern und Bäumen. Erst unter der nationalsozialistischen Stadtplanung wurde das Grün entfernt und der Platz als repräsentative Fläche gepflastert. Dass er heute als „Steinwüste“ wahrgenommen wird, ist eine direkte Folge dieser Umgestaltung. Anders verlief die Entwicklung am Lustgarten – einem Ort, der eine ähnlich wechselvolle Geschichte durchlief, jedoch nach 1990 wieder als Grünfläche hergestellt wurde.

Blumen, Kartoffeln, Gewürze: Ein Garten nach holländischem Vorbild entsteht

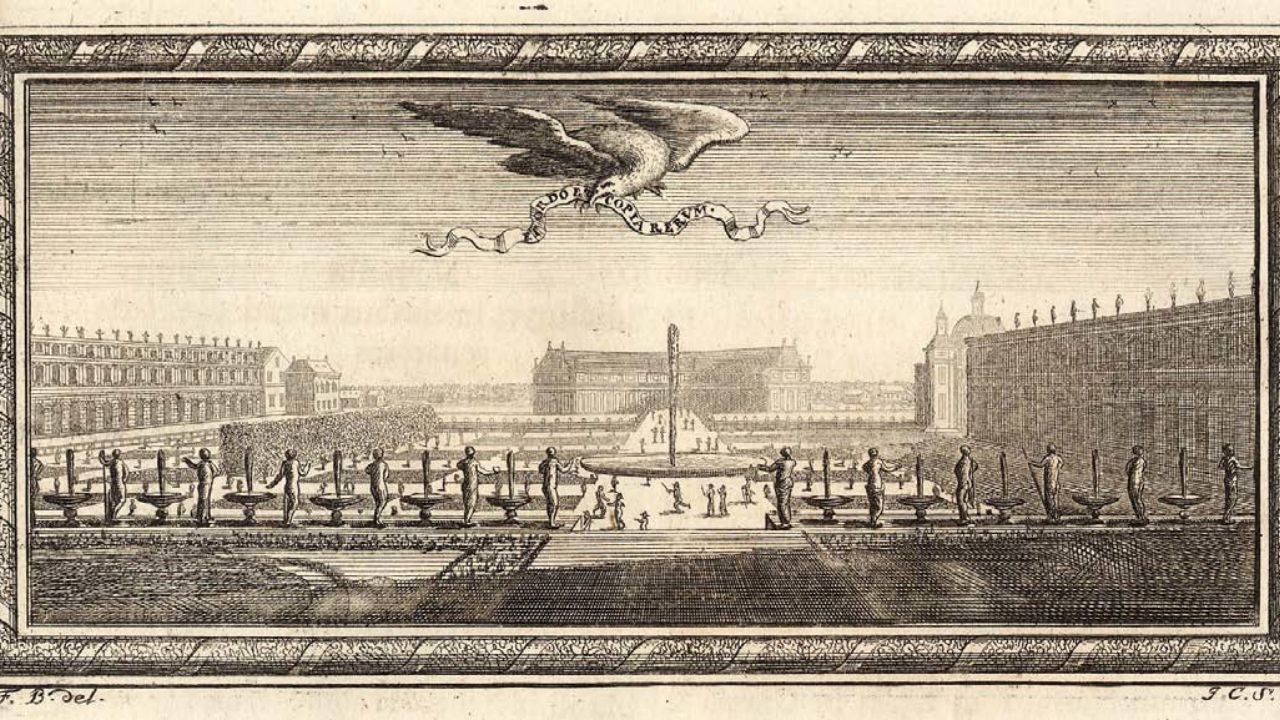

Ein Kupferstich aus der Serie „Thesaurus Regii et Electoralis Brandenburgici“ von 1696 zeigt die Orangerie im Lustgarten, eingerahmt vom Zeughaus auf der linken und dem Schloss sowie dem Dom auf der rechten Seite. / © Foto: Wikimedia Commons, Constantin Friedrich Blesendorf, Public domain

Der Berliner Lustgarten, gelegen auf der Museumsinsel in Berlin-Mitte, war ursprünglich Teil des Berliner Stadtschlosses. Im 16. Jahrhundert diente das Areal als Küchengarten für das Schloss, in dem Kurfürst Johann Georg Nutzpflanzen für die Hofküche anbauen ließ. Während des Dreißigjährigen Krieges verwilderte das Gelände jedoch und verlor seine ursprüngliche Funktion.

Nach dem Krieg erfuhr der Platz eine grundlegende Umgestaltung nach holländischem Vorbild. Blumen, Obst und exotische Gewächse prägten nun das Erscheinungsbild. Es entstanden Lusthäuser, Orangerien und ein Wassergarten mit Brunnen. Diese Gestaltung machte den Lustgarten erstmals zu einem beliebten Ort für die Berliner Bevölkerung.

Unter dem „Soldatenkönig“ wich die Grünfläche der militärischen Nutzung

Die vom Baunispektor und Steinschleifer, Christian Gottlieb Cantian gefertigte Granitschale wurde 1826 von König Friedrich Wilhelm III. in Auftrag gegeben. Da sie für die Rotunde des von Schinkel entworfenen Museums zu groß geriet, erhielt Schinkel 1829 die Erlaubnis, sie vor dem Museum im Lustgarten aufzustellen. / © Foto: Wikimedia Commons, Johann Erdmann Hummel, Public domain

Mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. im Jahr 1713 änderte sich die Nutzung des Lustgartens grundlegend. Da der als „Soldatenkönig“ bekannte Herrscher die Ausgaben für Gartenanlagen drastisch kürzte, ließ er den Platz in ein Exerzierfeld für das preußische Militär umwandeln. Dadurch wich die einst repräsentative Grünfläche einer rein militärischen Nutzung, die das Erscheinungsbild des Lustgartens nachhaltig veränderte.

Erst unter Friedrich Wilhelm III. erhielt der Lustgarten wieder seine gestalterische Bedeutung zurück. Weil er eine repräsentative Mitte für Berlin plante, ließ er das Areal 1790 erneut begrünen und mit Bäumen bepflanzen. Zudem beauftragte er den Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné mit einer Neugestaltung. Dieser teilte den Platz in Rasenfelder, ergänzte geschwungene Wege und fügte eine 13 Meter hohe Wasserfontäne hinzu. Schließlich folgte 1831 die Aufstellung der imposanten Granitschale, die bis heute das Bild des Lustgartens prägt.

Politischer Schauplatz: Ein Zentrum für Kundgebungen in der Weimarer Republik

Im Jahr 1881 präsentierte sich der Berliner Lustgarten als parkähnliche Anlage mit geschwungenen Wegen, Grünflächen und repräsentativen Bauten, darunter der Alte Dom, das Berliner Stadtschloss mit seinem Reiterdenkmal und die Skulptur „Der Kampf des Hl. Georg mit dem Drachen“. / © Foto: Wikimedia Commons, Hermann Rückwardt, Public domain

Mit der zunehmenden Politisierung des öffentlichen Raums wurde der Lustgarten im 19. Jahrhundert zu einem zentralen Versammlungsort. Während der Revolution von 1848 versammelten sich hier Demonstranten, um gegen die monarchische Ordnung zu protestieren.

Diese Rolle verstärkte sich in den Jahren der Weimarer Republik. Der Lustgarten diente nun verstärkt als Ort für politische Kundgebungen und Demonstrationen, insbesondere durch die Arbeiterbewegung.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden neue Pläne für den Platz erarbeitet. Während der Vorbereitungen auf die Olympischen Sommerspiele 1936 ließ Ministerialrat Conrad Dammeier den Lustgarten von 1935 bis 1936 zu einem Parade- und Aufmarschplatz umbauen.

Der Platz wurde mit großformatigen Rechteckplatten gepflastert und von breiten Rasenflächen flankiert. Da das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms III. und die Granitschale den Blick auf das Alte Museum beeinträchtigten, dessen Freitreppe als Tribüne für Kundgebungen dienen sollte, wurden sie an die Platzränder versetzt. Die Granitschale kam in die Grünanlage nördlich des Doms, während die Statue Friedrich Wilhelms III. um 90 Grad gedreht wurde und nun vom Spreekanal auf das Domportal zulief.

Am 1. August 1936 versammelten sich 20.000 Hitlerjungen und 40.000 SA-Männer im Lustgarten, um den Abschluss des olympischen Fackellaufs in Berlin zu feiern. Läufer Siegfried Eifrig entzündete das olympische Feuer, das während der gesamten Spiele in zwei Altären im Lustgarten und vor dem Schloss brannte.

Ort politischer Inszenierung: Die historische Anlage im Sozialismus

Internationale Kundgebung für Frieden, Einheit und Wiederaufbau: Zum Abschluss des III. Parteitags der SED fand am 24. Juli 1950 im Berliner Lustgarten eine große Kundgebung statt. / © Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-S99300 Heilig, Walter CC-BY-SA, CC BY-SA 3.0 DE

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb der Lustgarten in seiner Gestaltung weitgehend unverändert. In der DDR wurde er in den neuen Marx-Engels-Platz integriert, der als Schauplatz für sozialistische Feierlichkeiten und Kundgebungen diente. Die Grünflächen blieben weitgehend reduziert, sodass der Platz seinen Charakter als Erholungsort verlor. Erst 1981 kehrte zumindest die Granitschale an ihren ursprünglichen Standort zurück.

Der Lustgarten blieb bis zum Ende der DDR eine symbolträchtige Fläche, die vor allem für staatlich organisierte Veranstaltungen genutzt wurde. Spontane Versammlungen oder Demonstrationen wurden hier, anders als in der Weimarer Zeit, nicht geduldet. Eine neuerliche Umgestaltung sollte erst ab Mitte der 1990er Jahre in Angriff genommen werden.

Rückkehr zur Grünfläche: Der Lustgarten nach der Wiedervereinigung

Nach Plänen Karl Friedrich Schinkels erhielt der Lustgarten eine gartenkünstlerische Gestaltung: Sechs Rasenfelder, eingefasst von Kastanien, eine halbkreisförmige Granitschale vor der Freitreppe des Museums und ein zentral platzierter Springbrunnen betonten die Achse zwischen Museum und Dom. / © Foto: Wikimedia Commons, Eisen.zahn40, CC BY-SA 3.0

Mit der deutschen Wiedervereinigung änderte sich erneut die Perspektive auf den Lustgarten. Er erhielt seinen historischen Namen zurück, und Planungen zur Neugestaltung begannen.

Pläne zur Wiederherstellung des Lustgartens nach Lennés Entwürfen wurden diskutiert und mehrere Wettbewerbe veranstaltet. 1994 gewann Gerhard Merz das Auswahlverfahren, 1997 folgte Gustav Lange. Beide Entwürfe, die das historische Pflaster aus der NS-Zeit erhalten wollten, stießen jedoch auf öffentliche Ablehnung. Schließlich hob der Berliner Senat den Denkmalschutz dafür auf.

Nach Bürgerprotesten für eine Rekonstruktion im Stil um 1900 wurde der zweitplatzierte Entwurf des Atelier Loidl umgesetzt. Von 1998 bis 1999 entstand für 3,5 Millionen Euro eine Neugestaltung nach Schinkels Plänen. Neue Bäume ersetzten viele Linden entlang der Spree, die Granitschale kehrte an ihren ursprünglichen Standort zurück, und die Fontäne wurde in moderner Form wiedererrichtet. 2001 erhielt das Atelier Loidl dafür den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis.

Heute ist der Lustgarten eine gepflegte Parkanlage mit Sitzgelegenheiten, großzügigen Rasenflächen und der wiederhergestellten Wasserfontäne. Die zentrale Lage auf der Museumsinsel macht ihn zu einem beliebten Treffpunkt für Berlinerinnen und Berliner sowie Touristen.

Berliner Lustgarten und Gendarmenmarkt: Gemeinsame Geschichte zweier Plätze mit unterschiedlicher Entwicklung

Der Lustgarten befindet sich auf der Museumsinsel und wird von historischen Bauwerken wie dem Berliner Dom und dem Alten Museum umgeben. In direkter Nähe liegen weitere bedeutende Kultureinrichtungen, darunter das Pergamonmuseum und die Alte Nationalgalerie. / © Foto: Wikimedia Commons, Chris Alban Hansen, CC BY-SA 2.0

Der Berliner Lustgarten und der Gendarmenmarkt haben eine gemeinsame Geschichte der Umgestaltung. Beide wurden unter den Nationalsozialisten ihrer Grünflächen beraubt und für repräsentative Zwecke umgestaltet. Während der Lustgarten nach 1990 erneut als Park gestaltet wurde, erhielt der Gendarmenmarkt seine ursprüngliche steinerne Platzstruktur zurück.

Heute steht der Garten für Erholung und Begegnung, während der Gendarmenmarkt als architektonisches Ensemble seine repräsentative Funktion bewahrt. Beide Plätze sind bedeutende Zeugnisse der Berliner Stadtgeschichte – und werfen die Frage auf, wie öffentliche Räume künftig genutzt und gestaltet werden sollen.

Begrünt und herrschaftlich: Der Lustgarten auf einer historischen Fotografie aus dem Jahr 1900. / © Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 146-1998-014-20A, Hoffmann, Herbert, CC-BY-SA 3.0

Rat

Quellen: Lustgarten Berlin, Zeitreisen, Berlin.de, Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Verein der Freunde und Förderer des Gendarmenmarkts

Viele Worte, die einen großen Unterschied zwischen Gendarmenmarkt und Lustgarten nicht verdecken können:

Der Gendarmenmarkt diente die längste Zeit seiner Existenz, 178 Jahre lang (von 1688 bis 1866) nicht als Küchengarten des Kurfürsten oder als Erholungsort der Berliner, sondern – wie der Name überdeutlich besagt – als Marktplatz. Grünflächen gab es dort nur 43 Jahre lang (von 1893 bis 1936), nachdem der Markt in die Hallen am Alexanderplatz verlegt worden war. Die letzten 89 Jahre wuchs auf dem Platz vor dem Konzerthaus kein einziger Grashalm. Natürlich kann man sich das Zeitalter Wilhelms II. zurück wünschen. Die Kaiserzeit mit ihren traurigen Mietskasernen ist aber nicht gerade das Vorbild menschenwürdigen Städtebaus.

Wer zurück zum historischen Zustand möchte, sollte anstelle des Konzerthauses auch die Pferdeställe des Regiments Gens d’armes wiederherstellen, die namensgebend waren.