Im Zentrum Berlins steht das Holocaust-Mahnmal als eindringliche Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Um seine Errichtung hatte es eine jahrzehntelange Debatte mit vielen Wendungen gegeben, an deren Ende der spektakuläre Entwurf des Architekten Peter Eisenman stand. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 hat sich auf dem Gelände der Gedenkstätte und auch im Umfeld einiges verändert.

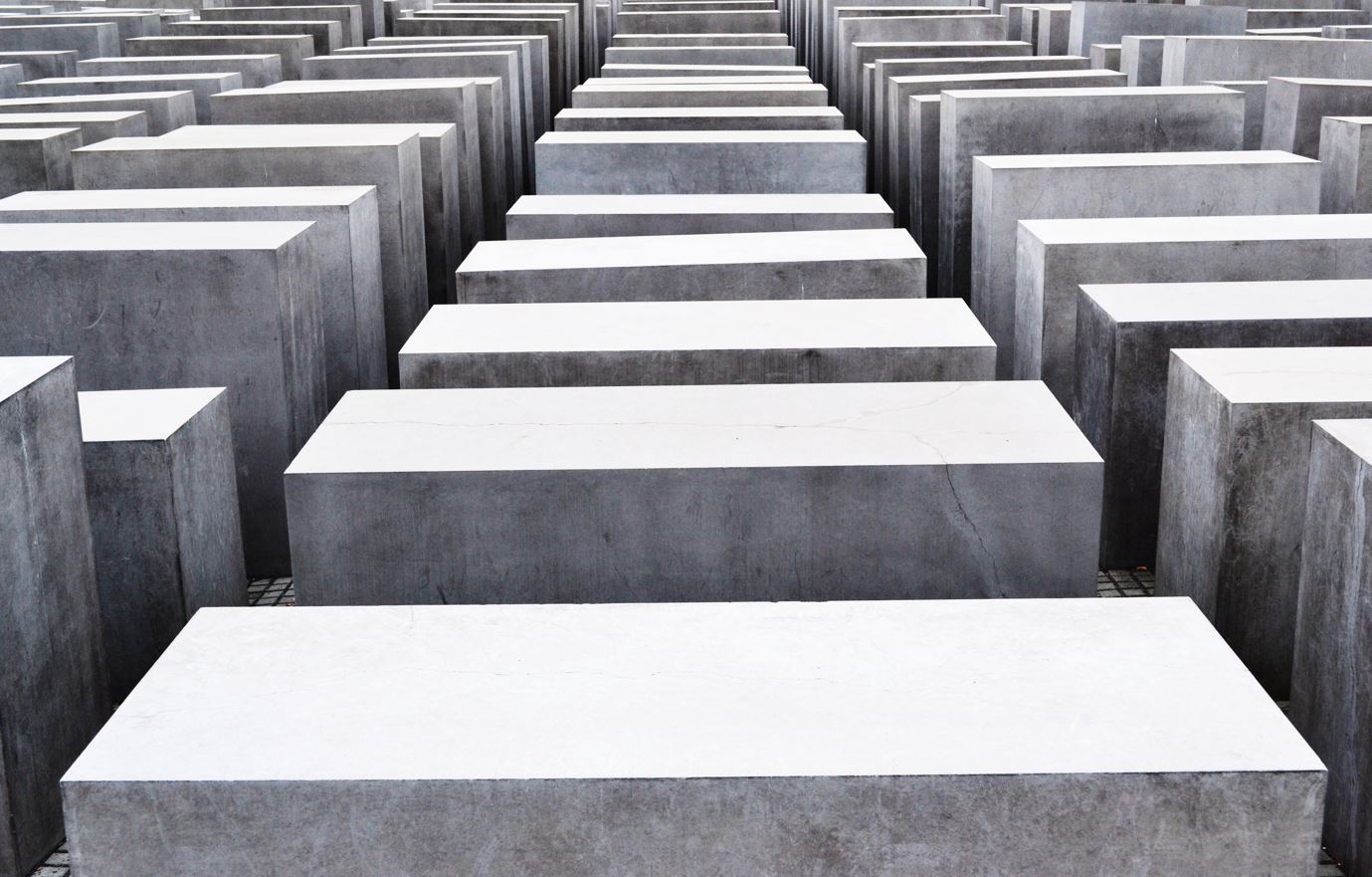

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein global bekanntes Denkmal, das Architektur, Geschichte und Emotionen verbindet. Seine 2.711 Stelen und die bewegte Entstehungsgeschichte machen es zu einem einzigartigen Mahnmal für die jüdischen Opfer des Holocausts. Jährlich besuchen Millionen Menschen diesen Ort, der Erinnerung und Auseinandersetzung miteinander vereint. / © Foto: ENTWICKLUNGSSTADT

© Fotos: ENTWICKLUNGSSTADT

Es gehört zu den beeindruckendsten Bauwerken der Stadt – das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Das nach einer zweijährigen Bauzeit 2005 eröffnete Denkmal gilt als zentrale Holocaust-Gedenkstätte Deutschlands zur Erinnerung an die Millionen jüdischer Opfer des Zweiten Weltkriegs. Es besitzt nicht nur eine außergewöhnliche Architektur, sondern auch eine bemerkenswerte Entstehungsgeschichte.

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin: Geschichtsträchtiger Baugrund

Die Geschichte des Grundstückes, das zum Ort des Gedenkens bestimmt wurde, ist fast so beeindruckend wie die Gedenkstätte selbst. Allein seine Grenzen – das Brandenburger Tor im Norden, DDR-Plattenbauten im Osten, die mittlerweile selbst unter Denkmalschutz stehen, der Potsdamer Platz im Süden und das Kulturforum im Westen – sind Zeugen architektonischer Zeitgeschichte.

Der Bau des Denkmals in der Nähe des Brandenburger Tors auf einem 19.000 Quadratmeter großen Grundstück wurde im Juni 1999 im Bundestag beschlossen. Allerdings war es bis zu diesem Beschluss ein jahrzehntelanger Weg, der bereits Ende der 1980er Jahre mit dem Ruf nach einem Mahnmal für die jüdischen Opfer begann.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gehörte das Areal in Berlin-Mitte zu den Ministergärten

Das Areal für das Denkmal gehörte vor Beginn des Zweiten Weltkriegs zu den Ministergärten und umfasste ursprünglich das Gebiet zwischen Wilhelmstraße, Voßstraße, Ebertstraße und Pariser Platz. Der Bau der Berliner Mauer versetzte die Ministergärten in eine ungewöhnliche Lage – nämlich genau in den Todesstreifen zwischen der alten Akzisemauer (Ebertstraße) und entlang der Wilhelmstraße bzw. der Hinterlandmauer.

Auf dem Gelände befand sich einst die Villa eines der bekanntesten Naziverbrecher: Joseph Goebbels. Die Villa trat im Zuge von Bauarbeiten 1997 zutage und wurde nach einer Dokumentation im Erdreich wieder versiegelt.

Etwa sechs Monate nach dem Mauerfall 1989 waren alle Spuren der Berliner Mauer verschwunden und das ehemalige Gelände der Ministergärten schlummerte bis zur Baufeldfreimachung vor sich hin, wenngleich es ab und zu für kulturelle Zwecke genutzt wurde.

Zentrale Holocaust-Gedenkstätte: Von der Idee über Architekturwettbewerbe bis hin zur baulichen Umsetzung

Die Idee zum Bau des Denkmals kam von Lea Rosh – einer bekannten Hörfunk-Reporterin und Fernsehmoderatorin – welche von 1991 bis 1997 das NDR-Landesfunkhaus in Hannover leitete. Sie schrieb neben anderen Büchern zum Thema Judenverfolgung auch eines zur kontroversen Geschichte des Holocaust-Denkmals.

Um ihre Idee umzusetzen, gründete Lea Rosh, unterstützt vom Historiker Erich Jäckel, die Initiative Perspektive Berlin e.V. Die innerhalb eines ersten künstlerischen Wettbewerbs im Jahr 1994 ausgewählten ersten Entwürfe für das Holocaust-Mahnmal wurden vom Bundeskanzler Kohl, dem Berliner Senat und der Bundesregierung jedoch abgelehnt.

Hörfunk-Reporterin und Fernsehmoderatorin Lea Rosh gab den Anstoß für den Bau eines Holocaust-Mahnmals

Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs und das Vorgehen der Bundesregierung lösten unterschiedliche Debatten aus und selbst innerhalb der ansonsten so vereinten Initiative wurde abermals über die Frage nach dem Sinn eines solchen Mahnmals in Berlin diskutiert.

1995 kam es nach den Neuwahlen des Berliner Abgeordnetenhauses zur Bildung eines informellen Gremiums durch den Ältestenrat unter dem Vorsitz von Rita Süßmuth. Im Bundestag wurde zeitgleich über Standort und Terminierung des Baus diskutiert. 1997 gab es ein extra zum Bau des Mahnmals stattfindendes Kolloquium, in welchem man erneut über die Frage diskutierte, ob Deutschland überhaupt eine solche Gedenkstätte benötige.

Dem tatsächlichen Bau des Holocaust-Mahnmals ging eine jahrelange kritische und kontroverse Diskussion voraus

Nachdem im Juni 1997 ein weiterer Wettbewerb ausgeschrieben wurde und man in einer Sitzung der Beurteilungskommission zu einem ersten Ergebnis gekommen war, blieben neben drei weiteren Entwürfen der von Peter Eisenman und Richard Serra übrig.

Über die Jahre meldeten sich zum Thema Holocaust Mahnmal unterschiedliche Persönlichkeiten kritisch zu Wort – so beispielsweise auch György Konrad, Präsident der Akademie der Künste. Er vertrat die Meinung, dass man das Geld anstatt für ein Mahnmal lieber für etwas verwenden sollte, dass den Menschen Freude bereite.

1998 stieg der Bildhauer Richard Serra nach einem finalen Gespräch über den Entwurf des Mahnmals mit Bundeskanzler Helmut Kohl und Peter Eisenman aus dem Vorhaben aus. Letztendlich fiel nach langwierigen Diskussionen 1999 die Entscheidung, den Entwurf von Peter Eisenman umzusetzen und mit dem ersten Spatenstich den Bau des Denkmals zu beginnen.

Diskussionen bis 1999: Worum ging es in den Debatten um das Holocaust-Mahnmal?

Die Debatte über die Errichtung der Gedenkstätte hielt mehr als zehn Jahre an und erhitzte nicht nur die politischen Gemüter in Berlin. In dem Streit ging es nicht ausschließlich um Lage und Kosten des Bauwerks, sondern auch um Inhalte, künstlerische Gestaltung und nicht zuletzt darum, zum Gedenken welcher Opfergruppen die Gedenkstätte errichtet werden sollte.

Wo einige bezüglich des Vorhabens von einer nachgeschichtlichen Erinnerung sprachen, wollten andere das Holocaust-Mahnmal eher als Teil eines Trauerprozesses verstanden wissen und auch pädagogische Aspekte fehlten nicht in der langanhaltenden Debatte, an der sich anfangs nur die Fachgremien und später dann vorwiegend die Feuilletons vieler Zeitungen beteiligten.

Bauzeit von 2003 bis 2005: Das Holocaust-Mahnmal im heutigen Berliner Stadtbild

Mit seinem wellenförmigen Feld aus 2.711 Beton-Stelen – Eisenman hatte ursprünglich 4.000 davon geplant – wirkt das Mahnmal etwas eingeklemmt zwischen hohen, ehemaligen DDR-Plattenbauten, dem Reichstag, den Ländervertretungen, dem direkt daneben entstandenen Wohnungsneubau sowie dem Potsdamer Platz und geht für einige Betrachter im Stadtbild von Berlin etwas unter. Für den Architekten Peter Eisenman gibt es jedoch nach eigenen Aussagen keinen spannenderen Platz in Berlin.

Die anscheinende Offenheit des Denkmals, welche seine Zugänglichkeit von allen Seiten vermittelt, wird durch den Ort der Informationen und der dort gelagerten und gut durchdachten Ausstellung konkretisiert.

Obgleich es die Idee war, das Holocaust Mahnmal in „Berlins Mitte“ zu platzieren, entspricht das Gebiet rund um das Brandenburger Tor nicht unbedingt dem Alltagsleben der meisten Berlinerinnen und Berliner.

Offene Gedenkstätte: Das Holocaust-Mahnmal ist eines der meistbesuchten Areale Berlins

Für die unzähligen Touristen scheint das Stelen-Feld aber durchaus attraktiv – allein im ersten Jahr fanden sich hier mehr als drei Millionen Menschen ein. Allerdings scheinen die Besucher unterschiedlicher Meinung zu sein, wie man sich an einem solchen Ort zu verhalten hat. Während einige die Stelen still durchwandern oder andächtig zwischen ihnen verweilen, klettern andere Besucher auf ihnen herum und haben eine Menge Spaß dabei. Abstrakte Kunst löst eben bei jedem etwas anderes aus.

Sorgen machen sich die Eigentümer des Mahnmals um die Beschaffenheit der Beton-Stelen, an denen schon nach kurzer Zeit Schäden auftraten, die jährlich zunehmen. In der Anfangsphase heftig umstritten, hat sich das Holocaust Mahnmal in Berlin letztendlich sehr schnell zu einem großen Besuchermagneten und hochgradig relevanten Bildungsort entwickelt, welcher mit seiner abstrakten Form des Gedenkens nicht nur in Deutschland sondern international Berühmtheit erlangen konnte.

Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mtte: Stelen werden ausgebessert, der Baumbestand wird punktuell aufgeforstet

Das Holocaust Mahnmal in Berlin gehört heute zweifelsohne zu den bekanntesten Gedenkstättenbauten weltweit und ist eines der bedeutendsten Werke im Schaffensspektrum von Architekt Peter Eisenman. Seit der Eröffnung im Jahr 2005 hat sich baulich auf und rund um das Stelenfeld allerdings noch einiges getan.

So wird das Mahnmal kontinuierlichen Ausbesserungsarbeiten unterzogen. Beschädigte Stelen werden repariert und ausgebessert. Und auch der Baumbestand des Mahnmals wird seit 2023 nachhaltig aufgeforstet, denn es kommt immer wieder vor, dass einige der gepflanzten Bäume absterben.

Aufgrund des Wurzelwachstums haben sich einzelne Steine der Pflasterung gehoben und mussten neu eingesetzt werden

Zudem haben sich aufgrund des Wurzelwachstums einzelne Steine der Pflasterung rund um die Bäume gehoben und können eine Gefahrenquelle darstellen. So wurden in den vergangenen zwei Jahren einerseits neue Bäume gepflanzt, andererseits wurde die Beschaffenheit der Gedenkstätte überarbeitet.

Die Arbeit zahlt sich aus, schließlich besuchen bis heute jährlich mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher das Mahnmal und die unterirdische Gedenkstätte. Deutlich umstrittener war der oben bereits erwähnte Wohnungsbau, der direkt angrenzend an das Holocaust-Mahnmal realisiert wurde.

Direkt am Stelenfeld ist das Bauprojekt „Embassy of Exchange“ entstanden

„Embassy of Exchange“ wurde das mittlerweile fertiggestellte Neubauprojekt getauft, welches aber eigentlich „nur“ ein Wohn- und Bürogebäude ist. Grund für einen jahrelangen Disput vor dem Baustart war die Höhe des Neubaus, da er den direkt angrenzenden Häuserblock zwischen Hannah-Arendt- und Behrenstraße verdeckt und für die dortigen Anwohner eine unschöne Schattensituation entstehen lässt.

Ungeachtet dieser Diskussion ist in den vergangenen Jahren nach Entwürfen der Leipziger Architekten Fuchshuber, die auch das ehemalige Kaufhaus Hertzog an der Leipziger Straße neu erdacht haben, ein 30 Meter hoher Neubau entstanden, der 134 Wohnungen sowie Läden und Gastronomie beherbergt.

Der Neubau steht nun an der Stelle, an der zuvor fast zehn Jahre lang eine unansehnliche, aus Holz zusammengezimmerte Imbiss-Ladenzeile gestanden hatte. Nach Abschluss Bauarbeiten ist in der Cora-Berliner-Straße ein verkehrsberuhigter Bereich entstanden, der nur Fußgängern und Radfahrern vorbehalten ist.

Seit seiner Eröffnung 2005 wird die Gedenkstätte kontinuierlich gepflegt, wobei beschädigte Stelen repariert und der Baumbestand nachhaltig aufgeforstet werden. / © Foto: ENTWICKLUNGSSTADT

Umstrittenes Bauprojekt „Embassy of Exchange“: Der Neubau steht an der Stelle, an der zuvor fast zehn Jahre lang eine unansehnliche, aus Holz zusammengezimmerte Imbiss-Ladenzeile gestanden hatte. Nach Abschluss Bauarbeiten ist in der Cora-Berliner-Straße ein verkehrsberuhigter Bereich entstanden, der nur Fußgängern und Radfahrern vorbehalten ist. / © Foto: ENTWICKLUNGSSTADT

Quellen: berlin.de, Wikipedia, Perspektive Berlin e.V., Frankfurter Allgemeine Zeitung, Architektur Urbanistik Berlin, Deutsches Architektur Forum, Akademie der Künste, Büro Fuchshuber

Ein „umstrittener“ Neubau an einer Stelle, an der vorher Holzbaracken standen. Sowas gibt es nur in Berlin. Kann man sich nicht ausdenken.