Unser erster Artikel zu Berlins stadthistorischer Entwicklung endete mit der französischen Besatzungszeit, der zweite Teil mit der Märzrevolution 1848. Bis zum Beginn des ersten Weltkriegs wuchs Berlin weiterhin rasant und entwickelte sich schließlich zur kaiserlichen Reichshauptstadt Preußens. Im vierten Teil unserer Serie beschäftigen wir uns mit der Epoche zwischen den beiden Weltkriegen von 1918 bis 1933.

© Titelfoto: Sammlung Jörn Düwel, Hamburg

© übrige Fotos: Wikimedia Commons

Text: Stephanie Engler

Berlins historisches Zentrum

Teil 4 – 1918-1933

Die Hauptstadt der Zwischenkriegszeit

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Abdankung des Kaisers beginnt in Deutschland ein neues Zeitalter. Nicht nur die junge Weimarer Republik, sondern auch ihre Hauptstadt steht einem Neubeginn gegenüber: Dem Ende der Monarchie folgen Jahre der Veränderungen.

Die Menschen dieser Zeit sind gewillt, etwas Neues zu schaffen. Der Wandel zur Republik soll sich nicht nur politisch, sondern auch kulturell und architektonisch bemerkbar machen. So wandelt sich Berlin zur drittgrößten Industriestadt weltweit und zu einer facettenreichen Kulturmetropole der „Goldenen Zwanziger.“

Die Hauptstadt erlebt in den Jahren zwischen den Weltkriegen nicht nur kritische, politische Wandlungen und eine nahezu dekadente kulturelle Entfaltung, sondern auch einen Wandel in der Architektur: innovativ, schlicht und gut belichtet. Sowie die Entstehung eines sozialen Wohnungsbaus, der bezahlbaren Wohnraum für die wachsende Berliner Bevölkerung entstehen lässt.

1920: Die Gründung Groß-Berlins

Der 1911 gegründete Zweckverband Groß-Berlin, der die infrastrukturellen Maßnahmen in der rasant wachsenden Metropole koordinieren soll, stellt den Ursprung für den folgenden Zusammenschluss zur Metropolregion Groß-Berlin dar.

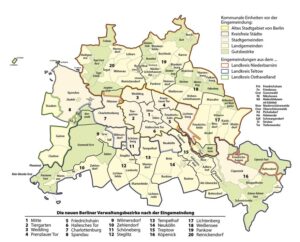

Denn mit dem 1. Oktober 1920 und der Verabschiedung des Groß-Berlin-Gesetzes beginnt für Berlin eine neue Ära: Insgesamt werden sieben Städte (Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau, Wilmersdorf), 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke eingemeindet. Die Hauptstadt wird somit in 20 Bezirke eingeteilt und es entsteht ein Grundriss, der uns bis heute wohlbekannt ist.

Die Entstehung von „Groß-Berlin“: Das Berliner Stadtgebiet vor (dunkelgrün) und nach (hellgrün) der Eingemeindung / © Abbildung: Wikimedia Commons

Berlin wird zur größten Industriestadt Europas und gleichzeitig, nach London und New York, zur drittgrößten Metropole der Welt. Der Grundstein, um sich in den folgenden Jahren zur legendären Kulturmetropole zu entwickeln.

Das Berlin der „Goldenen Zwanziger“

Ausgelöst durch den Zusammenschluss zu Groß-Berlin sowie den in der Weimarer Verfassung fixierten Grundrechten und persönlichen Freiheiten beginnt sich die Spreestadt zum kulturellen Zentrum Europas zu entwickeln.

Das kulturelle Leben erlebt einen bis dato unbekannten Aufschwung. Künstler wie Bertolt Brecht und Erich Kästner haben ihren Treffpunkt im Romanischen Café am Kurfürstendamm. Marlene Dietrich, Fritz Lang und Walter Gropius tragen weit zur kulturellen Entwicklung der Stadt bei.

So entwickelt sich eine ungeheure Kulturvielfalt im Quartier rund um den Prager Platz. Es wird Wohnort und Wirkungsstätte vieler bekannter Künstler, Schauspieler und Schriftsteller. Der Höhepunkt des Berliner Nachtlebens findet sich im Café- und Tanzhaus Moka Efti, welches 1926 eröffnet wird.

Ein Bild des Cafés Moka Efti in der Berliner Friedrichstraße, Mitte der 1930er Jahre / © Fotos: Bundesarchiv Bild 146-1977-061-21 / Wikimedia Commons

Neben dem kulturellen Boom entwickelt sich Berlin auch in anderen Bereichen stetig weiter. So wird im Grunewald 1921 nach acht Jahren Bauzeit die erste Autobahn der Welt, die Automobil-Verkehrs- und Übungsstrecke (AVUS) eröffnet. 1923 wird der Flughafen Tempelhof in Betrieb genommen.

Damit die dicht bebaute Innenstadt ein Pendant zum Ausgleich erhält, schafft der Gartenarchitekt Erwin Barth grüne Stadträume wie den Volkspark Jungfernheide und den Volkspark Rehberge. Barth ist zudem verantwortlich für die Neugestaltung des Klausenerplatzes (1921-1922) nahe dem Schloss Charlottenburg.

1930 entsteht eines der größten Freibäder an einem europäischen Binnengewässer: das Strandbad Wannsee. Der Architekt Martin Wagner konzipiert ein modernes „Weltstadtbad“ ganz im Sinne der damaligen Architektur der Neuen Sachlichkeit.

Das Strandbad Wannsee im Süden Berlins, Aufnahme aus dem Jahr 1926 / © Foto: Bundesarchiv Bild 102-00654A / Wikimedia Commons

Entwicklungen im stadthistorischen Kern

In der Schützenstraße wird nach massiven Schäden, resultierend aus dem Spartakusaufstand 1919, das Mossehaus von 1921 bis 1923 neu aufgebaut. Die Architekten Erich Mendelsohn und Richard Neutra bauen es im Stil der Neuen Sachlichkeit um, damit es sich von seinen Nachbargebäuden abhebt.

Aufnahme des Zeitungshauses Mossehaus aus dem Jahr 1923 / Bundesarchiv Bild 102-00182 / © Fotos Wikimedia Commons

Zwischen 1922 und 1923 wird von Max Taut das Bundeshaus des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds (ADGB) in der Wallstraße errichtet. Es ist zu dieser Zeit der erste Stahlbetonrahmen- und Stahlbetonrasterbau Deutschlands. Ebenfalls im Stil der Neuen Sachlichkeit erbaut, weist es zudem expressionistisch gefärbte Elemente auf.

Zum Ende der 1920er-Jahre wird der Alexanderplatz an mehreren Stellen umgestaltet. So entstehen das Berolinahaus (1929 bis 1932) und das Alexanderhaus (1939-1932) – ebenfalls im Stil der Neuen Sachlichkeit. Sie sind die einzigen Bauten, die aus den Plänen des Architekten Peter Behrens realisiert werden.

Berlin Alexanderplatz: Berolinahaus und Alexanderhaus auf einer Aufnahme von 1950 / © Foto: Bundesarchiv Bild 183-08345-0001 / Wikimedia Commons

Bekanntes Wahrzeichen der „Goldener Zwanziger“: Das Babylon Berlin

Zwischen 1927 und 1929 entwirft Hans Poelzig am ehemaligen Bülowplatz (heute: Rosa-Luxemburg-Platz) acht Blöcke für eine Blockrandbebauung. Diese Blöcke enthalten nach Fertigstellung 170 Wohnungen, 80 Läden sowie das Babylon Berlin.

Der Block mit dem bekannten Kino hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks und wurde durch Poelzig sowohl innen als auch außen im Sinne der Neuen Sachlichkeit erbaut. Poelzig, einer der herausragenden Filmtheaterarchitekten seiner Zeit, entwarf noch ein weiteres Kino im Berlin der Zwanzigerjahre: Das Capitol am Zoo (1924-1926).

Neubau des Kino Babylon im Jahr 1929 / © Foto: Bundesarchiv Bild 183-1985-0816-500 / Wikimedia Commons

Symbol für Zukunft und Moderne: Der Bau des Berliner Funkturms

Die Zwanzigerjahre sind die Zeit verschiedenster Innovationen. So wird auf dem Berliner Messegelände 1924 die erste „Große Deutsche Funkausstellung“ veranstaltet. Zeitgleich wird an dieser Stelle der Grundstein für den bis heute bekannten wie beliebten Funkturm gelegt.

Zur dritten Funkausstellung 1926 wird dieser mit einer Rede Albert Einsteins eröffnet und für den Publikumsverkehr frei gegeben. Berlin ist zu dieser Zeit die Wirkstätte des Nobelpreisträgers. Im selben Jahr zieht die nächste Messe, die erste „Grüne Woche“, insgesamt 50.000 Besucher an. 1928 wird auf der fünften „Großen Deutschen Funkausstellung“ sogar erstmalig das Fernsehen öffentlich vorgeführt.

Das Neue Bauen – innovativ, sachlich, zukunftsweisend

Die architektonische Bewegung, die in der Zeit der Weimarer Republik vorherrscht, ist das Neue Bauen. Dazu gehören Stilrichtungen wie das Bauhaus und die Neue Sachlichkeit. Die Art und Konzeption dieser Architektur sind für die Zeit etwas völlig Neues: Das Augenmerk liegt viel mehr auf einer sachlichen und klaren Bauweise – geradezu schnörkellos.

Das Bauhaus steht zudem für eine Verschmelzung von Kunst und Handwerk. Berühmte Berliner Architekten des Neuen Bauens sind unter anderem Walter Gropius (Begründer des Bauhauses), Ludwig Mies van der Rohe und Bruno Taut.

Die sechs „Siedlungen der Berliner Moderne“

Sowohl der Bauhaus-Stil als auch die Neue Sachlichkeit lassen sich beispielhaft in der Architektur der Berliner Großsiedlungen wiederfinden. Sie sollen die enorme Wohnungsnot, die in der rasant wachsenden Metropole herrscht, auflösen. Das Ziel ist es, fort von den menschenverachtenden Mietskasernen der Innenstadt hin zu bezahlbarem Wohnraum und einem neuen Gemeinschaftsgefühl zu gelangen.

So entstehen zwischen 1913 und 1934 die sechs „Siedlungen der Berliner Moderne“, alle im Stil der neuen Sachlichkeit. Sie stellen die Stadtplaner und Architekten vor eine willkommene Herausforderung.

Alle Siedlungen gehören seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe:

- Die Gartenstadt Falkenberg in Treptow (1913-1915)

- Die Schillerpark-Siedlung im Wedding (1924-1930)

- Die Hufeisensiedlung/Großsiedlung Britz in Neukölln, (1925-1931)

- Die Wohnstadt Carl Legien (1925-1930)

- Die Weiße Stadt in Reinickendorf (1929-1931)

- Die Großsiedlung Siemensstadt (bis 1934)

Die Siedlung am Schillerpark

Die Siedlung im Wedding wird von den beiden Architekten Bruno Taut und Franz Hoffmann erbaut. Benannt ist sie nach dem angrenzenden Park und gilt als erstes großstädtisches Wohnprojekt der Weimarer Republik.

Taut orientiert sich an der Amsterdamer Schule – ersichtlich an den roten Backsteinfassaden, wodurch die Siedlung an ein holländisches Viertel erinnert. Die Wohnungen sind für die damalige Zeit verhältnismäßig großzügig und wirken besonders attraktiv durch die grünen Außenanlagen und vielen Spielplätze.

Die Hufeisensiedlung Britz

1925 beginnen Martin Wagner und Bruno Taut mit dem Bau der Hufeisensiedlung in Britz, benannt nach der zentralen Baugruppe. Sie soll eine Verschmelzung von sozialem Wohnungsbau und Eigenheim sein.

Mit ihrer Fertigstellung gilt die Siedlung als herausragendes Beispiel für das „Neue Wohnen“ in Berlin. Über 1.000 standardisierte Wohnungen fasst die Siedlung. Allen Einfamilienhäusern ist jeweils ein Garten zugeordnet.

Die Wohnstadt Carl Legien

Diese Siedlung wird östlich der Prenzlauer Allee nach Plänen von Bruno Taut und Franz Hillinger erbaut. Die aus sechs langen Wohnblöcken und in U-Form erbaute Siedlung erhält ihren Namen nach Carl Legien, erster deutscher Gewerkschaftsführer. Die gerundeten Loggien und Balkone stehen dabei im Kontrast zu den kubistischen Hausformen. Um der engen Bebauung entgegenzuwirken, werden begrünte Innenhöfe angelegt.

Die Weiße Stadt

Die Pläne für die Siedlung entlang der Schillerpromenade entstehen schon vor dem Ersten Weltkrieg. Sie wird dann jedoch erst in den 1920er-Jahren realisiert.

Die Fläche der Siedlung erstreckt sich auf 14 Hektar und bietet Raum für über 1.000 Wohnungen. Das Projekt gehört mit zu den prägendsten Projekten dieser Zeit, da neben Wohnungen auch Kindergärten, Geschäfte und Arztpraxen realisiert werden.

Die Großsiedlung Siemensstadt

Die Siedlung in Spandau besteht sowohl aus Industriebauten als auch aus insgesamt sieben Wohnsiedlungen. Das Ziel ist es, kleine Wohnungen für die wenig verdienenden Siemensmitarbeiter zu schaffen – sowie die Zeilenbauweise zu erproben.

Von der Architektenvereinigung „Der Ring“, zu dem Walter Gropius, Hans Scharoun und Hugo Häring gehören, stammen die Pläne für die mehrgeschossigen und standardisierten Wohnungsbauten.

Die Siedlung besteht aus mehreren Bauten wie dem „Panzerkreuzer A“, der seinen Namen aufgrund der Balkon- und Dachformen erhält. Die beiden trichterförmig angelegten Gebäudekomplexe stammen von Scharoun. Sie weisen vom Siemensdamm im Süden den Weg in die Siedlung hinein. In der Nähe der S-Bahn-Unterführung und längs des Jungfernheidewegs stehen die Zeilen von Walter Gropius. Entlang der Goebelstraße liegen die parallelen Zeilen von Hugo Häring und im Osten zwei Zeilen von Fred Forbat. Sie alle sind in Nord-Süd-Richtung angelegt, um das Tageslicht optimal auszunutzen.

Im Süden wird die Siemensstadt durch den „Langen Jammer“ von Otto Bartning und im Norden am Volkspark Jungfernheide durch die niedrigeren Zeilen von Paul Rudolf Henning abgeschlossen.

Das Ende der Weimarer Republik: Die Ruhe vor dem Sturm

So sehr die Weimarer Republik historisch zum Scheitern verurteilt war, desto mehr Einfluss hatte die Zeit, besonders durch die sozialen Wohnungsbauten Berlins, auf unser heutiges Wohnen. Denn die damalige Aufteilung von Bad, Balkon und Küche erweist sich bis heute als praktikabel und hat Bestand. Der Stil der Neuen Sachlichkeit der Berliner Bauten hat sich stark etabliert und somit für das gesamte 20. Jahrhundert Vorbildcharakter.

Politisch jedoch steht die junge Demokratie zu Beginn der 1930er Jahre kurz vor dem Zusammenbruch. Die auf den Straßen, an den Wahlurnen und in den politischen Institutionen und Hinterzimmern ausgetragenen Grabenkämpfe zwischen linken und rechten Parteien zermürben das fragile Staatskonstrukt zunehmend.

Im Januar 1933 geschieht das, was viele Protagonisten und Gruppen zu verhindern versuchten, letztlich aber nicht zu verhindern war: Die Nationalsozialisten übernehmen unter der Führung des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler die Macht über die politische Führung des Deutschen Reiches. Nicht nur für Berlin sondern für ganz Europa wird diese Entwicklung schwerwiegende Folgen haben.

Weitere Teile der Reihe findet Ihr hier: